——一位生涯教練的REBT研習心得淺談

原文發表於2023年,最新文章更新:2025.9.25

為什麼學完 REBT,後勁這麼強?

「為什麼我總是遇到會劈腿的爛人,卻無法離開?」

你身邊是否有這樣的朋友?又或者,你在職場上總是重複「不敢談加薪、害怕被拒絕」的行為模式,感到憤怒、沮喪,陷入情緒的漩渦中。

許多人以為是情緒過不去,但 REBT理情行為治療 告訴我們:

真正卡住你的,不是情緒,而是你腦中的「想法」。

作為一個從心理學教科書走向實戰的諮詢師,我很幸運能與 REBT 創始人 Albert Ellis 的嫡傳弟子武自珍老師學習。

這才發現,教科書描述的理論與實際應用,是有距離的。而這套理論,正是我在 職涯諮詢中幫助個案更新「腦中舊檔案」的關鍵。

ABC理論:情緒的關鍵,不是「發生什麼」,而是「怎麼想」

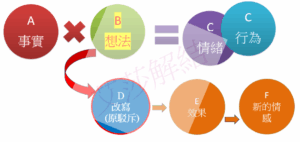

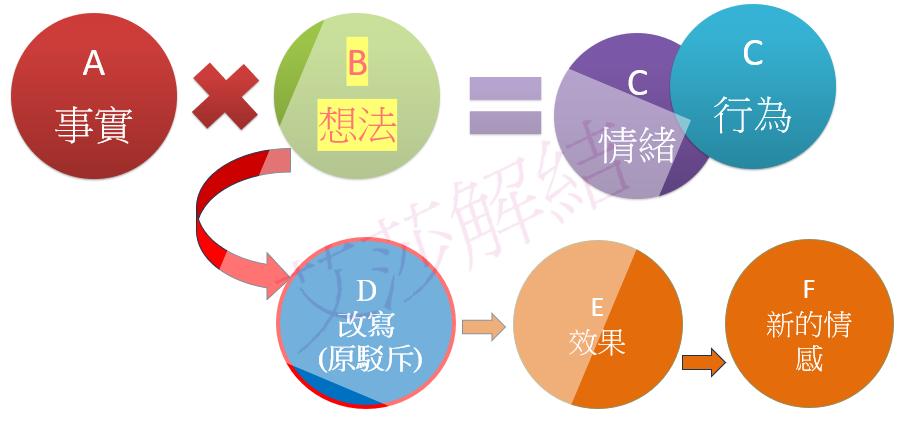

Ellis 的 REBT 核心是 ABC 模型:

- A (Activating Event):觸發事件

- B (Belief):信念、想法

- C (Consequence):情緒與行為結果

很多人以為自己「被情緒卡住」,其實根源在於 B:我們的想法。

例如:

一個女生總遇到會劈腿的男友。男友一旦道歉,她就心軟。

- 她表面上的想法是:「他真的會改。」

- 但深層信念可能是:「只要我夠努力,愛情就能維持;孤單比爛人更可怕。」

這時候,真正卡住她的,不是情緒,而是這份「非理性信念」。

D:駁斥,還是更新「腦中的舊檔案」?

教科書常說,Ellis 會用 Dispute (駁斥) 去挑戰非理性信念。

但武老師提醒我們:Ellis 本人常說——

「我們沒有資格評斷誰的想法對錯,只能陪伴他”更新檔案”,讓生活更快樂一點。」

這點深深觸動我。

因為這也提醒我:作為職涯諮詢師,我的角色不是「判官」,而是「協助者」。

📩 你也想知道如何用小小的技巧,將轉念輕鬆落實在職場或日常生活中嗎?

訂閱我的電子報,讓你每週跟著更新自己的心靈

👉【點此免費訂閱】

REBT 與 NLP:不同語言流派,共同助人精神

我一直認為要協助一個人成長—或者說自我成長,REBT縱然是我的核心,但我一向也廣納其他的心理學流派,加以整合成更完整的生涯助人系統。

很多人會把 REBT(理情行為治療) 和 NLP(神經語言程式學) 放在一起比較。雖然兩者出發點不同,但精神卻有共通之處。

- REBT 認為:不是事件(A)造成情緒(C),而是我們的想法與信念(B)決定了情緒與行為結果。如果能透過提問與覺察,找到並更新那些「非理性信念」,就能轉念,獲得新的選擇。

- NLP 則強調:我們的大腦像一套程式,舊有的思維模式只會複製出舊結果。要有新結果,就需要「重新寫程式」,也就是換一種思考與表達方式。

📌 可以看到兩者都在告訴我們:

當你持續用舊的想法應對,就只會得到舊的情緒與舊的困境;唯有更新思維,才有新的能量與可能性。

給諮詢師的提醒:不要評價個案

這堂課最打動我的一句話是:

「助人工作者最重要的自覺,就是不把自己的價值觀加在個案身上。」

因為個案來找我們,本來就是在脆弱的時刻,若我們隨意加上評價,可能就會造成二度傷害。這一點,我會一直提醒自己。

很多客戶後來告訴我:

「艾莎跟別的老師不一樣,她不會直接下判斷,而是陪我一起把想法梳理清楚。」

「在她面前說話很安心,因為不怕被貼標籤。」

我才發現,這份「不評價」其實已經成為我的助人特色。

對我來說,最重要的不是告訴個案「你該怎麼做」,而是陪伴他們去看見自己真正的想法,並且找到屬於自己的答案。

延伸觀點:REBT 與職涯諮詢的結合

心理諮商,通常著重在情緒困擾與內心深層的糾結,偏向長期改善,然而經常不知道何年何月見效;

而職涯諮詢,則更偏向生活與工作的選擇,例如轉職方向、履歷呈現、溝通技巧,通常短期就能看到明確的效果。

我在工作中會運用心理學的專業,結合職涯諮詢系統——幫助來談的人,不僅得到短期職涯轉換的有效指引,更能透過覺察「不是事件卡住,而是想法卡住」的轉念技巧,幫助他們更能用長期有效的方式,來改善職場、生活、人生的抉擇。

許多客戶說,選擇和我合作,是因為他們感受到「艾莎不評價,只是陪我看清想法,找到自己的答案」。

這份「不評價」的特質,也逐漸成為我的專屬風格。

💖如果你也想用簡單可行的轉念看清卡住的想法,找到職涯或生活中的新方向,歡迎預約我的免費15分鐘諮詢,讓艾莎一起陪你更新「舊檔案」。

✨最後將轉念重點整理成金句送給大家:

「真正卡住你的,不是外在的事件,而是腦中那份舊信念。當你願意更新『舊檔案』,就能創造新的可能,走得更輕鬆。」

💬輪到你問自己了:

「現在最困擾你,你最想換掉的”舊檔案”,是什麼??」

📌相關精彩延伸閱讀: